Dawkins: eine bleibende Herausforderung?

- Stuttgart-Hohenheim

Dawkins: eine bleibende Herausforderung?

Ruse war Ideengeber für eine Artikelsammlung zu Ehren und anlässlich der bevorstehenden Pensionierung des anglikanischen Oxford-Theologen und bekannten Dawkins-Kritikers Alister McGrath. Die interdisziplinäre Fachzeitschrift Zygon hat in ihrer März-Ausgabe 2022diese Aufsätze zusammengestellt.

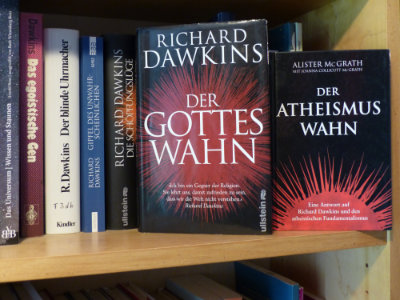

Ruse bespricht in seinem eigenen Beitrag „The Dawkins Challenge“ nicht nur die Herausforderung durch Dawkins Streitschrift „Der Gotteswahn“ und McGraths Gegenreaktion „Der Atheismuswahn“, sondern nimmt sich auch die Freiheit, ausführlich seine eigene Positionierung darzustellen. So bekommen die Leser:innen des Artikels über drei ausgewiesene Vertreter einen guten Überblick über Positionierungen im Grenzbereich Naturwissenschaft – Philosophie – Theologie: vom konfliktiven neuen Atheismus über den Agnostizismus bis hin zu einer integrativen christlichen Sichtweise.

Zusammenfassende Würdigung durch Ruse

McGraths „Atheismuswahn“ sei mit einer Bitterkeit geschrieben, die noch in dem früheren Werk „Dawkins Gott“ fehle. Das war noch vor Erscheinen von Dawkins „Gotteswahn“. Heute jedoch schreibe McGrath als jemand, „der erkannt hat, dass es keinen Ort der Begegnung gibt“. So jedenfalls das Urteil von Ruse, der den Zeiten nachtrauert, in denen solche Verbitterung fehlte: „Diese glücklichen Tage sind vorbei. Wir befinden uns in den Schützengräben von Flandern und blicken auf den Feind im Niemandsland“. (Ruse 190)

Ruse wundert sich nicht, wenn McGrath schreibt: „Als ich ‚Der Gotteswahn‘ las, war ich traurig und besorgt zugleich.“ (McGrath 13) Und so geht McGrath eine Reihe von Kritikpunkten durch und bietet Gegenargumente für jeden an. Der Glaube ist infantil und irrational? Dawkins ist nicht auf der Höhe der Zeit und hat keinerlei Ahnung von der Natur und den Ansprüchen christlichen Glaubens! Argumente für die Existenz Gottes sind hinfällig? Dawkins missversteht Gottesbeweise! Gott ist unwahrscheinlich, da unannehmbar komplex? Auch wir sind unwahrscheinlich und dennoch existent! Der Gott der Lücken ist widerlegt? Seriöse Theologen nehmen den Lückenbüßergott nicht ernst, allenfalls die Intelligent-Design-Theorie … usw. usf.

Für Ruse bleibt McGrath hier jedoch zu oberflächlich, die Diskussion in seinem früheren „Dawkins Gott“ sei wesentlich tiefergehend. Bei der Frage, ob die Naturwissenschaft alles erklären könne und Gottwiderlegt habe, komme McGrath allerdings so richtig in Fahrt. Schon im Vorfeld widmet sich Ruse der unkritischen Aussage Dawkins‘, dass „die Existenz oder Nichtexistenz Gottes … eine wissenschaftliche Tatsache über das Universum [ist], die im Prinzip, wenn auch nicht in der Praxis, entdeckt werden kann“. Da bleibt Ruse – so wörtlich – „der Mund offen stehen“. (Ruse 183)

Ruse wundert sich nicht, wenn McGrath schreibt: „Als ich ‚Der Gotteswahn‘ las, war ich traurig und besorgt zugleich.“ (McGrath 13) Und so geht McGrath eine Reihe von Kritikpunkten durch und bietet Gegenargumente für jeden an. Der Glaube ist infantil und irrational? Dawkins ist nicht auf der Höhe der Zeit und hat keinerlei Ahnung von der Natur und den Ansprüchen christlichen Glaubens! Argumente für die Existenz Gottes sind hinfällig? Dawkins missversteht Gottesbeweise! Gott ist unwahrscheinlich, da unannehmbar komplex? Auch wir sind unwahrscheinlich und dennoch existent! Der Gott der Lücken ist widerlegt? Seriöse Theologen nehmen den Lückenbüßergott nicht ernst, allenfalls die Intelligent-Design-Theorie … usw. usf.

Für Ruse bleibt McGrath hier jedoch zu oberflächlich, die Diskussion in seinem früheren „Dawkins Gott“ sei wesentlich tiefergehend. Bei der Frage, ob die Naturwissenschaft alles erklären könne und Gottwiderlegt habe, komme McGrath allerdings so richtig in Fahrt. Schon im Vorfeld widmet sich Ruse der unkritischen Aussage Dawkins‘, dass „die Existenz oder Nichtexistenz Gottes … eine wissenschaftliche Tatsache über das Universum [ist], die im Prinzip, wenn auch nicht in der Praxis, entdeckt werden kann“. Da bleibt Ruse – so wörtlich – „der Mund offen stehen“. (Ruse 183)

„Entweder Gott existiert, oder er existiert nicht. Es ist eine wissenschaftliche Frage.“ (Dawkins 69)

Solche Grundfragen der Metaphysik, allen voran die Heideggersche Frage, warum etwas sei und nicht nichts, seien „einfach keine wissenschaftliche Frage“. Einen Grund für derartige dawkinssche Unzulänglichkeiten sieht Ruse darin, dass Dawkins „die Philosophie einfach verachtet“. Die Vermessenheit, Naturwissenschaft könne alles erklären, verurteilt auch Alister McGrath. Er wundert sich, wie Dawkins von einer darwinistischen Evolutionstheorie zu einer atheistischen Weltanschauung übergehen kann, die er mit unanfechtbarer Gewissheit predigt. Wissenschaft könne Existenz oder Wesen Gottes weder beweisen noch widerlegen. Denn: „Man kann die Natur auf verschiedene Weise angemessen interpretieren. Sie kann durch die atheistische, deistische, theistische und viele andere Brillen betrachtet werden – doch keine davon ist zwingend“. Dies sei übrigens „die Meinung der meisten Naturwissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe“. (McGrath 55).

In Ruses Diktion ist „alles eine Frage der Metapher“ und bis zur wissenschaftlichen Revolution war die Grundmetapher, dass die Welt ein Organismus ist. Danach herrscht die Grundmetapher der Welt als Maschine. Und metaphysische Fragen liegen eben außerhalb des Geltungsbereichs der naturwissenschaftlichen Grundmetapher der Welt als Maschine. (Ruse 186)

Dessen ungeachtet versucht Dawkins, eine naturalistische Erklärung der Religion anzubieten. Der Glaube an Gott sei ein Abfallprodukt der Evolution. Ruse und McGrath wenden dagegen ein, wie unausgegoren Dawkins‘ Begriff von Religion ist, vor allem aber: „Die Hauptkritik an dieser Theorie vom ‚zufälligen Nebenprodukt‘ ist der Mangel an ernsthaften Beweisen“ (McGrath 68).

Ein wichtiger Argumentationsstrang basiere bei Dawkins auf der Idee der Meme. Analog zu den biologischen Einheiten der Gene, gebe es – so Dawkins Erfindung – kulturelle Einheiten, die Meme. Beide, Ruse wie McGrath, fanden die Idee der Meme zuerst spannend und verführerisch. Doch inzwischen stellt Ruse fest, dass die „Memetik … von Anfang an ein Blindgänger“ war und Meme „lediglich das Bekannte neu beschreiben“. Und McGraths Meinung nach „stützt Dawkins seine Religionskritik auf ein hypothetisches, unbelegtes Konstrukt, auf das wir völlig verzichten können“ (McGrath 92).

Bei der Dawkinsschen Behauptung, Religion sei böse, schreibt Ruse McGrath eine besondere Autorität zu, da dieser während der Unruhen in Nordirland aufgewachsen sei. Er kenne zwar gewalttätige Auswüchse von Religion, das sei aber bei weitem nicht die Regel – man denke an Pazifisten wie die Amisch. Außerdem gehe von Nichtreligiösen mindestens genauso viel Gewalt aus, entgegen dem „bizarrsten Credo“ Dawkins über die Unschuld des Atheismus.

„Dawkins‘ kindlich-naive Ansicht, Atheisten wendeten im Namen des Atheismus nie Gewalt an, zerschellt an den grausamen Felsen der Realität.“ (McGrath 99)

Entsprechende Einseitigkeiten greift McGrath bei Dawkins‘ Auslegung des Alten Testaments auf. Und nicht zuletzt gilt aus christlicher Perspektive: „Die Schriften des Alten Testaments werden durch einen christologischen Filter oder ein christologisches Prisma gelesen und interpretiert“ (McGrath 116).

Abschließend bietet Ruse noch eine ganz eigene und vielleicht eigenwillige Erklärung dafür, dass „ein so armseliges Buch wie der ‚Gotteswahn‘“ so oft verkauft wurde. Ruse hält dafür mit Stephen LeDrew eine soziologische Antwort bereit. Dieser vertrete die Auffassung, dass die von den neuen Atheisten ausgelöste Debatte weniger religionskritische, sondern „besser als Ausdruck von Klassenproblemen zu verstehen ist“. Zumindest in den USA stünden auf der einen Seite die Verlierer der Klassenkämpfe, die sich eher zu einem „simplen evangelikalen Christentum“ hingezogen fühlten. Auf der anderen Seite agierten die neuen Atheisten mit sehr guter Ausbildung und hohem sozialem Status. In dieser Perspektive seien „die Neuen Atheisten ein führender Teil der Ideologie derer, die auf die weniger Wohlhabenden und weniger Gebildeten herabschauen.“ Bei Kauf und Lektüre des ‚Gotteswahn‘ ging es also eher „darum, seinen eigenen überlegenen Status zu bestätigen“. (Ruse 197)

Literatur

Dawkins, Richard: Der Gotteswahn. Berlin 2007

McGrath, Alister (mit Joanna Collicutt McGrath): Der Atheismus-Wahn – Eine Antwort auf Richard Dawkins und den atheistischen Fundamentalimus. Asslar 2007

Ruse, Michael: The Dawkins Challenge. In: Zygon, vol. 57, no. 1, March 2022, 181-199

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.